第二届“科研管理与创新发展”学术研讨会圆满落幕

以人工智能为代表的新一代信息技术成为推动经济社会发展的核心动力和重塑全球竞争格局的关键变量,我国在人工智能核心技术、高端人才、生态建构等方面将面临挑战。为对这一背景下相关科技战略与管理问题进行深入研究与交流,2025年8月15-17日,第二届“科研管理与创新发展”学术研讨会在天津成功召开。

本次会议由中国科学学与科技政策研究会指导,《科研管理》编辑部联合《Innovation and Development Policy》编辑部主办,河北工业大学经济管理学院承办,京津冀发展研究中心、企业信息化与管理创新研究中心、中国基础设施可持续发展研究中心、复杂工程数智管理与先进装备实验室协办。

出席盛会的嘉宾包括中国科学学与科技政策研究会理事长、《科研管理》主编、《Innovation and Development Policy》主编穆荣平,中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红,中国科学学与科技政策研究会副理事长、上海交通大学讲席教授李垣,中国科学学与科技政策研究会副理事长、清华大学技术创新研究中心主任陈劲,浙江工商大学校长王永贵,中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国科学院大学教授柳卸林,南京大学原党委常务副书记杨忠,中国科学院大学长聘体系特聘教授陈凯华,河北工业大学副校长刘炳胜等300余位管理学领域知名学者及期刊编委,全国各商学院院长、副院长,从事科技战略、科技政策、科技管理与评价等领域的教师和学生。

一、开幕式

会议开幕式由河北工业大学副校长李子彪主持,中国科学学与科技政策研究会理事长、《科研管理》主编、《Innovation and Development Policy》主编穆荣平和河北工业大学党委副书记赵斌分别致辞。

穆荣平研究员在致辞中热烈欢迎与会嘉宾,祝贺第二届“科研管理与创新发展”学术研讨会召开,指出举办该研讨会旨在搭建一个科技创新跨界交流平台,建立期刊编委、审稿专家与青年才俊之间面对面交流机制,让年会成为与会者的学术赋能与健康驿站,成为学界同仁的精神家园。他认为,创新驱动数字转型可持续发展已是大势所趋,正深刻改变着科学研究、技术开发、创新创业、产业创新发展、社会创新发展、环境创新发展等一系列发展范式,催生着新的科技创新政策与管理范式变革,强调科学共同体在面临复杂挑战的同时,也迎来了调整学科布局和跨学科合作的战略机遇。穆荣平研究员介绍了《科研管理》和《Innovation and Development Policy》期刊的创办背景与学术使命,并提到本次会议将围绕科技创新政策、AI时代的组织变革、产业智能化升级等多个议题展开深入讨论,期待与会者充分交流、碰撞思想,推动中国式创新的理论与实践发展,支持青年人才成长。

中国科学学与科技政策研究会理事长、《科研管理》主编、《Innovation and Development Policy》主编 穆荣平

赵斌副书记在致辞中回顾了学校120多年的办学历程,强调学校始终坚持“兴工报国”的办学传统,积极响应国家科技发展战略,在推动智能产业发展与学科交叉融合以及人工智能新工科人才的培养上做出重要探索,还提到学校在人工智能领域的布局,着力培养高端人才,并在多个领域取得了显著科研成绩。他期待此次会议能够催生更多前瞻性、可操作的研究成果,为我国科技创新事业贡献智慧与力量。

河北工业大学党委副书记 赵斌

二、主旨报告

主旨报告一由中国科学院大学特聘教授陈凯华主持,中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红、中国科学学与科技政策研究会副理事长、上海交通大学讲席教授李垣、中国科学学与科技政策研究会副理事长、清华大学技术创新研究主任陈劲、浙江工商大学校长王永贵分别作了主旨报告。

中国科学院大学特聘教授 陈凯华

陈晓红院士在《数智时代下企业运营与服务管理创新理论及实践》的主旨演讲中指出数智时代下企业运营与服务管理面临机遇与挑战,新技术革命深刻改变产业形态、生产方式、企业运营和服务模式,针对于此,陈晓红院士的团队形成了数智时代企业运营与服务创新的典型案例,包括数字经济重塑京东运营、阿里数字智能赋能实体经济、比亚迪数智转型压力下的运营创新、智能新时代的潍柴智能制造等。此外,陈晓红院士还介绍了团队在企业运营与服务管理上取得的理论和实践创新成果。陈晓红院士倡导面向国家高质量发展和经济社会全面绿色转型的战略需求,深度融合生成式AI、智能体技术、数字孪生与服务元宇宙等数智时代前沿技术,开展前瞻性、系统性的研究和实践应用工作,深入探索企业智能决策、虚实融合运营、绿色可持续服务等创新领域的新理论、新方法与新策略,实现企业运营与服务管理在数智时代的跨越式发展。

李垣教授在《Generative AI-Enhanced Selection and Evolution: Evidence from Peer Review》的主旨演讲中指出,当代的人工智能并未真切用于管理决策方面,只局限于“物”的领域,当前技术系统并未发生根本改变,需要通过实践嵌入来改变管理结构和认知。这对学术生态提出新的挑战,学者必须思考当前面临的核心现实问题是什么。为此,李教授研究了人工智能大模型进行期刊文章评审与选择的效果,结果发现,GLLM的综合评分准确地标记出了最差的10%-16%的稿件,与人工编辑的决定相符;在反馈给作者的评论质量上,三个大型模型的评论联合与60%的人类评论意见一致。这意味着GLLM可以简化投稿的筛选并生成评审意见,而且能够与人类审稿人的审稿质量持平甚至超越,未来GLLM能提供更有效和更强大的学术评审。

中国科学学与科技政策研究会副理事长、上海交通大学讲席教授 李垣

陈劲教授在《人工智能赋能的用户创新》主旨演讲中指出,全民化的生成式AI是当前重要的战略技术趋势,以后人工智能与人类大脑的交互将越来越重要。陈教授指出,DeepSeek异军突起进一步证明中国式的科技创新要走非对称创新的路线,以原创性、颠覆性的科技创新获得先发优势,以丰富的场景和强大的工程科技创新能力赢得市场价值。他指出针对未来产业创新培育所面临的高融合性、高不确定性、高风险性等挑战所引致的新需求,要构建以“识潜点、绘全景、精决策、配要素、推伙伴、建生态”为核心逻辑的科技服务新模式,为未来产业的超前预见性、前瞻性谋划、整合式培育、可持续壮大提供系统性支撑。

中国科学学与科技政策研究会副理事长、清华大学技术创新研究主任 陈劲

王永贵教授在《多方法研究设计在工商管理学中的应用与国际比较研究》主旨报告中强调了高质量的研究离不开高质量的研究设计,指出面对关税壁垒以及产业链、供应链重塑所带来的挑战,市场环境正不断发生动态变化,这也推动了营销管理学科的深刻转型与变革。单一的研究方法已难以充分应对当前复杂的学术问题,因此有必要引入多元化的研究方法。王教授具体剖析了五种类型多方法研究设计的优势和劣势、国际国内应用和国际比较等内容,并倡导管理学者应做负责任的研究,积极探索解决实践中的真问题、真难题。

浙江工商大学校长 王永贵

主旨报告二由河北工业大学经济管理学院党委书记赵钊主持,中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国科学院大学教授柳卸林,南京大学原党委常务副书记杨忠,中国科学院大学长聘体系特聘教授陈凯华,河北工业大学副校长刘炳胜分别作了主旨报告。

河北工业大学经济管理学院党委书记 赵钊

柳卸林教授在主旨报告《分布式的创新创业生态系统与新兴产业发展》中指出,当前智能化领域的市场竞争激烈,亟需开辟新的发展空间。他认为,企业和学术界应关注竞争较少的领域,而非跟随热门赛道,以获得更好的发展机会。柳教授强调,学术界与企业需要加强合作,尤其在政府政策支持下,创新驱动的发展才能实现突破。柳教授倡导差异化的创新体系,认为各地应根据特色制定发展路径。在新能源汽车产业中,地方政府与企业家的合作尤为重要,“试错”和“学习”的过程将推动产业创新。柳教授总结,差异化的创新体系将为中国提供优势,推动社会经济与科技深度融合,实现可持续发展。

中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国科学院大学教授 柳卸林

杨忠教授在主旨报告《创新链视角下的人工智能与科技创新》中指出,当前我国科技创新面临的主要问题是科研成果转化率低,创新链条之间存在脱节,导致很多科研成果无法有效转化为实际产品或服务。人工智能在科技创新中的应用至关重要,AI技术不仅能推动科技成果的转化,还能通过数据、算法和模型的不断优化,帮助突破创新中的瓶颈。AI应成为提升科技创新效率的关键工具,同时,政府和企业应共同推动这一过程,特别是在政策支持和科技服务方面,发挥更大的作用。杨教授提出,必须加强对创新链条中各个环节的有效管理,尤其是在基础研究、成果转化和产业应用等方面。同时,要进一步推动人工智能在科技创新中的实际应用,鼓励开放数据和资源共享,以提高创新效率和转化率。他认为,人才是推动科技创新的核心力量,政府应鼓励和支持创新人才的发展,为科技创新提供更加坚实的保障。

南京大学原党委常务副书记 杨忠

陈凯华教授在主旨报告《创新投入计量的理论框架与研究展望——从研发投入强度的测量谈起》中指出,当前我国在技术投入方面面临一个重要问题,即如何平衡战略性技术研发与传统技术需求之间的比例,尤其在经济竞争和非竞争的背景下。陈教授认为,国家宏观部门和财政部门需要明确未来的技术投资方向,尤其是在应用研究和战略性技术研究方面,确保投入能够有效推动国家经济发展,强调创新进展不仅仅是单纯的资金投入问题,更是系统性挑战,需要深度分析各方面的复杂性。他指出,国家在设定区域研发强度时,应考虑在未来五年内如何推动产业技术的变革,特别是对标国际先进经验时,建议不完全对标美国,而是参考欧盟的路径,以适应我国区域发展不平衡的现实情况,特别是在东部与西部之间的差距。陈教授提出,在未来的科技发展过程中,应该考虑到区域发展、人口结构等多方面的因素,才能做出更准确的预测。他认为,创新是解决未来问题的关键,并鼓励大家利用各种方法推动创新进程,以应对即将到来的挑战。

中国科学院大学长聘体系特聘教授 陈凯华

刘炳胜教授在《新基建与城乡融合发展:农业农村优先发展视角下的机制检验》的主旨报告中指出,人工智能在工程管理和基础设施建设中具有重要应用,尤其是在风险预测和决策过程中。刘教授强调,尽管我国在新基建方面取得了一定进展,但许多科技成果和大数据未能有效转化为实际应用,导致部分项目未能推动社会发展。他特别提到,AI技术可以预测潜在风险,帮助管理者提前识别问题,从而提升工程效率。刘教授指出,推动新基建和城乡融合发展时,必须根据不同地区的需求制定差异化政策。创新类基础设施在城乡融合中的作用不显著,尤其在西部地区,需进一步优化资源配置。他总结道,城乡融合的政策应关注微观层面的动态变化,并根据实际情况调整,确保新基建能够真正促进社会经济的均衡发展。

河北工业大学副校长 刘炳胜

三、分论坛议程

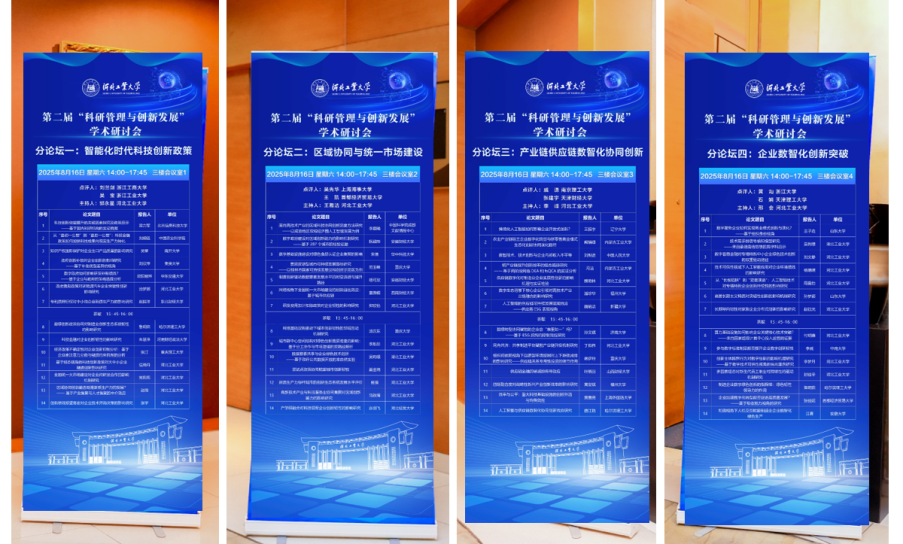

下午的议程为八个平行分论坛,112篇论文的作者进行小组汇报。

分论坛一的主题为“智能化时代科技创新政策”,由河北工业大学郭永星副教授主持,浙江工商大学刘兰剑教授、浙江工业大学吴宝教授对本论坛的14篇论文进行点评。分论坛二以“区域协同与统一市场建设”为主题,在河北工业大学王雅洁教授主持下举行。上海海事大学吴先华教授、首都经济贸易大学王凯教授对论坛的14篇论文进行了点评。分论坛三的主题为“产业链供应链数智化协同创新”,由河北工业大学李峰副教授主持,由南京理工大学戚湧教授、天津财经大学张建宇教授对本论坛的14篇论文进行点评。分论坛四的主题为企业数智化创新突破,由河北工业大学邢会教授主持,浙江大学黄灿教授、天津理工大学石娟教授对论坛的14篇论文进行了细致点评。

分论坛一至四

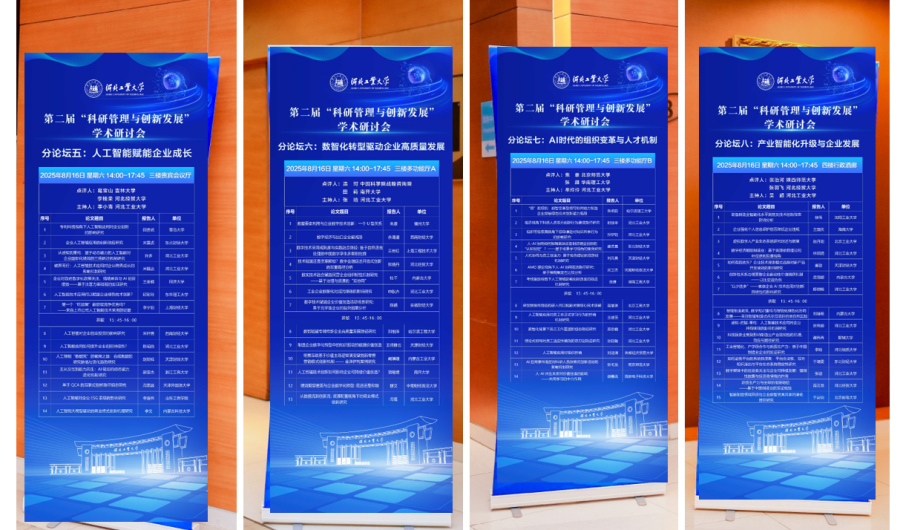

分论坛五的主题为“人工智能赋能企业成长”,由河北工业大学李小青教授主持,吉林大学葛宝山教授,河北经贸大学李桂荣教授,对本论坛的14篇论文进行点评。分论坛六的主题为“数智化转型驱动企业高质量发展”,由河北工业大学张培教授主持,中国科学院战略咨询院温珂研究员,南开大学田莉教授,对本论坛的13篇论文进行点评。分论坛七的主题为“AI时代的组织变革与人才机制”,由河北工业大学牟玲玲教授主持,河北师范大学张学文教授,华南理工大学张麟副教授对本论坛的14篇论文进行点评。分论坛八的主题为“产业智能化升级与企业发展”,由河北工业大学吴超副教授主持,陕西师范大学张治河教授,河北经贸大学张羽飞博士,对本论坛的15篇论文进行点评。

分论坛五至八

四、圆桌对话

8月17日上午,在河北工业大学东院主楼7D-101进行了圆桌对话。

圆桌对话一的主题为“人工智能时代的科技创新范式变革”,由南京理工大学经济管理学院戚湧教授主持,对话嘉宾包括浙江大学管理学院黄灿教授、河北工业大学经济管理学院马苓教授、南开大学商学院田莉教授、首都经济贸易大学工商管理学院王凯教授、浙江工业大学管理学院吴宝教授、山东大学管理学院徐宁教授,主要围绕人工智能时代下的创新范式演变与协同创新模式展开。主持人首先回顾了从自然观测、理论驱动、仿真模拟到数据驱动的科研范式演进,并强调AI正在重构创新逻辑和主体结构。多位专家结合开源与闭源战略、企业与高校合作、用户创新、人机协同、以及企业家精神等视角,探讨了AI带来的新机遇和挑战。专家们指出,AI推动了从线性到动态优化的创新过程,重塑了创新主体的角色,并提出在政策、伦理和治理层面需要新的制度安排以支撑未来的协同创新与产业生态转型。

圆桌对话一

圆桌对话二为期刊与读者对话,由吉林大学商学与管理学院葛宝山教授主持,对话嘉宾包括中国科学院战略咨询院的温珂研究员、北京师范大学经济与工商管理学院焦豪教授、浙江工商大学公共管理学院刘兰剑教授、中南大学商学院王昶教授、江城实验室战略研究院院长张治河教授、同济大学上海国际知识产权学院朱雪忠教授。专家们回顾了人工智能在管理研究中的国际与国内发展趋势,重点介绍了研究热点、发文情况及未来研究方向。结合自身研究与审稿经验,嘉宾们分享了如何选题、聚焦研究主题、开展案例研究以及撰写高质量论文的体会,强调了机制研究、跨学科融合和中国实践案例的重要性。本次对话为青年学者在研究选题、方法应用和学术发表方面提供了策略和指导。

圆桌对话二

五、闭幕式

闭幕式分为获奖论文颁奖环节、下一届研讨会承办方介绍和主办单位负责人总结发言三个部分,由河北工业大学经济管理学院副院长马苓教授主持。

河北工业大学经济管理学院副院长 马苓

首先进行了“高水平论文及表扬论文”的颁奖,来自不同高校的11篇论文获奖,其中4篇高水平论文,7篇表扬论文,中国科学学与科技政策研究会理事长、《科研管理》主编穆荣平研究员为获奖论文颁奖。

之后,下一届科研管理学术研讨会的承办方浙江工业大学的代表,浙江工业大学管理学院院长吴宝教授发言,介绍浙江工业大学的情况,并欢迎大家明年参会。

浙江工业大学管理学院院长 吴宝

最后,穆荣平研究员进行总结发言,强调了科研选题的长期价值、学科概念的准确理解、跨学科交流的重要性以及青年学者成长的关键路径,指出研究问题应关注对企业、产业或管理实践具有深远影响的核心问题,特别是与人的创新、与创业能力相关的环节,如专利和商业模式创新。同时,他强调跨学科研究需深入理解其他学科的概念,并用自身学科语言清晰表达,避免停留在表面现象。穆荣平研究员还指出,科研能力不仅依赖个人,更需通过合作、交流和实践积累,青年学者应积极参与学术讨论,提出问题,通过互动获得启发,而非仅依赖工具或现成答案。他特别提醒,建立系统化的知识体系、形成思考与鉴赏力,是科研成长的关键。

中国科学学与科技政策研究会理事长、《科研管理》主编、《Innovation and Development Policy》主编 穆荣平

本届“科研管理与创新发展”学术研讨会从主旨报告的思想引领到平行分论坛的深度研讨,从圆桌论坛的观点交锋到优秀论文的成果展示,始终围绕“人工智能时代的中国创新路径”这一主题,凝聚了共识、碰撞了思想。参会师生将以本次研讨会为契机,将这份思想的火花延续下去,在各自的研究领域持续深耕,为推动我国科技创新事业高质量发展贡献力量。

与会者合影

内容来源丨组织与人力资源管理系

责任编辑丨赵冬妮

审核发布丨赵 钊